研究发现:新冠病毒感染和糖尿病双向恶化!糖友又多了一个新挑战

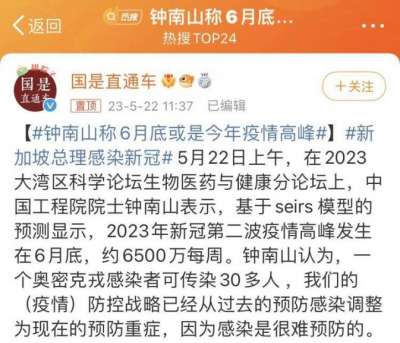

最近,阳了的人又多起来了,而且可能会越来越多。5月22日,钟南山院士在会议上介绍,根据大数据模型预测,2023年新冠第二波疫情在4月中旬起峰,预计高峰可能发生在6月底,届时感染人数或将达到6500万/周。这一波疫情,有的人是初次感染,有的人却是“二阳”了。在微博、小红书等社交平台上,“二阳”已然成了一个分享热词。尽管世卫组织已经宣布新冠疫情全球卫生紧急状态结束,但新冠给人类带来的威胁却并未完全消失。新发感染的风险依然存在,伴随感染而来的种种健康风险更是不容忽视。新冠病毒感染和糖尿病相互影响“糖友”要特别注意多项研究证明,新冠病毒感染和糖尿病之间,存在一种双向恶化的关系。一方面,糖尿病患者感染新冠病毒之后,更容易发展为重症肺炎、多器官损伤乃至死亡;另一方面,新冠病毒感染也会影响血糖控制,引起低血糖,或诱发糖尿病酮症、酮症酸中毒,增加糖尿病患者急性并发症的发生。一项发表在Diabetes Care的研究显示,与普通新冠患者相比,新冠合并糖尿患者表现出了更严重的临床征兆,进入ICU的比例也大大提升。[1]△参与调查的不同患者的治疗结果同时该研究也发现,糖尿病患者在感染新冠病毒后表现出了较高的死亡率。另一项回顾性观察研究则显示,2型糖尿病患者感染新冠病毒后至少3个月内的血糖控制更差,这导致糖尿病患者的住院率、院内致死率和院外致死率显著增加。[2]由此可见,糖尿病患者在感染新冠之后会承受比非糖尿病更高的“伤害值”,可以说,糖尿病合并新冠病毒感染者比没有糖尿病仅单纯新冠病毒感染者要凶险得多。研究发现:感染新冠病毒增加糖尿病风险越来越多的学术研究和临床证据表明,新冠病毒感染不仅会加重糖尿病患者的病情,还有可能诱发健康人成为新发糖尿病患者。去年